お知らせ

進学・入学情報はこちらから

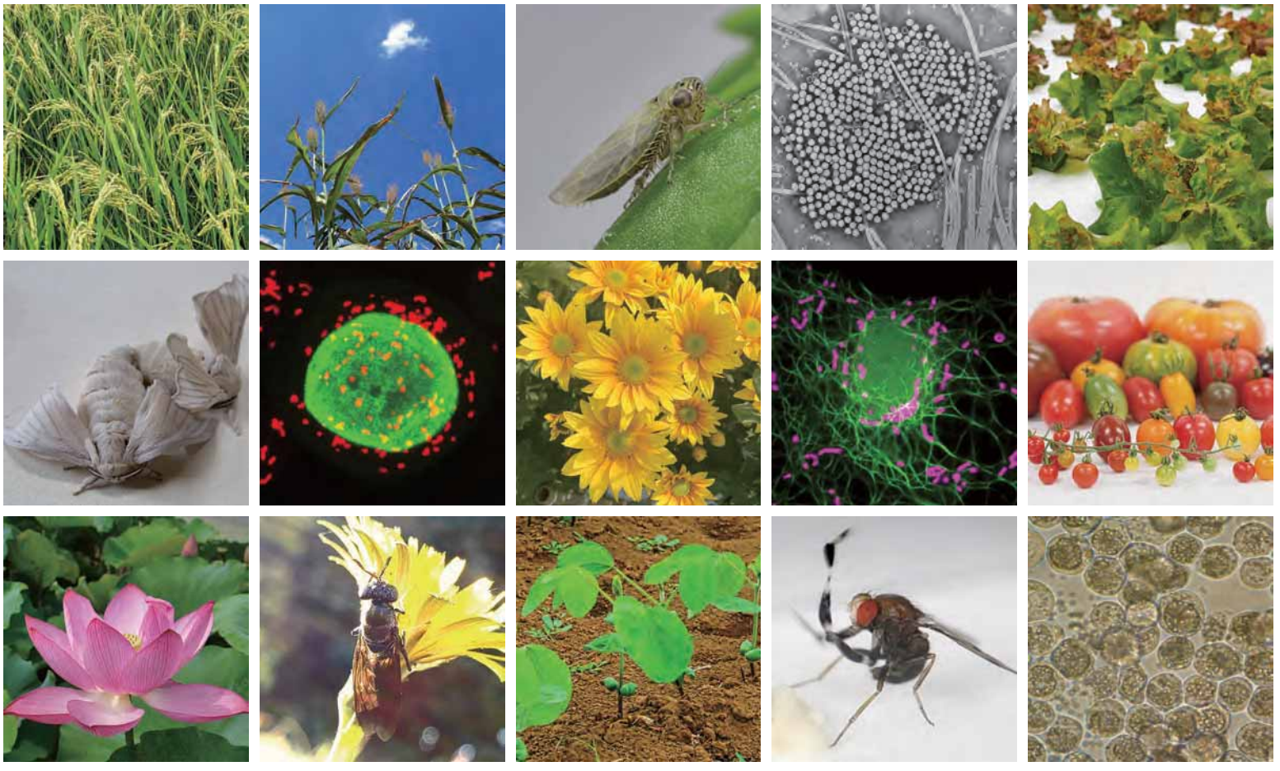

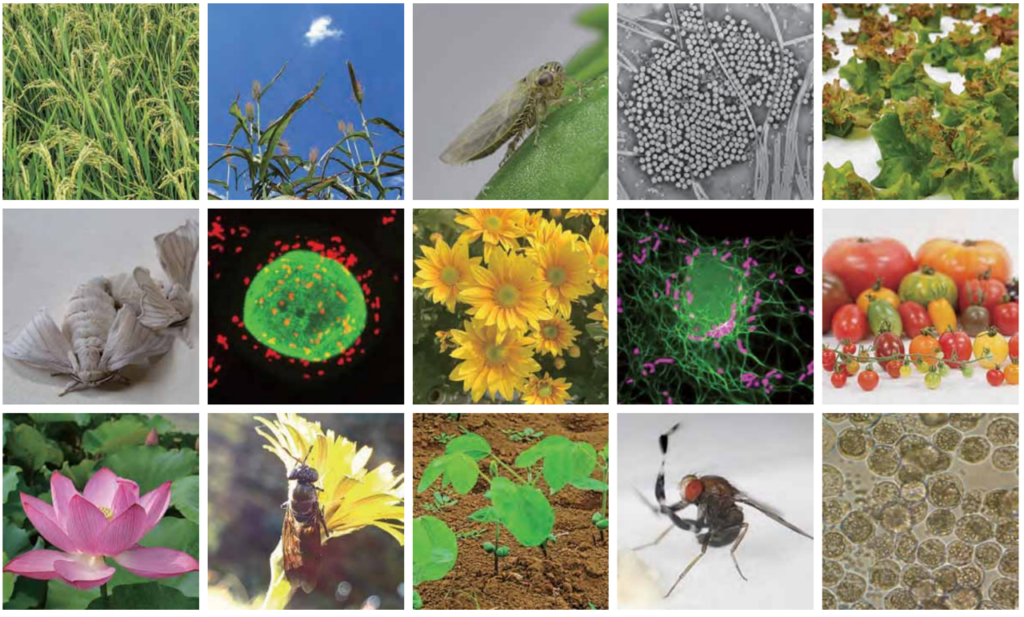

世界の食糧生産と地球環境を支える

いま、日本の食糧安全保障は戦後最大の帰路に立たされています。

日本の食料自給率は40%を割る中で、世界に目を向けていれば、人口爆発や砂漠化、リン資源や地下水の枯渇、そして地球温暖化など、人類は飢餓へと向かっています。このような情勢の中で日本の農業が大きく変わり始め、多くの企業が農業を「成長産業」と考えはじめています。一方で、人々の幸せの根幹をなす「農業」の役割も再び見直されています。そして農業は人類だけではなく地球全体の生命活動に対しても大きな責任を負う時代となってきました。

いよいよ、時代が動き始めています。

専修のルーツ

本専修のルーツは明治11年に明治政府によって設立された駒場農学校です。駒場農学校は明治23年に帝国大学に編入され、さらに明治43年には農学科、農芸化学科、林学科、獣医医学科、水産学科の5科体になりました。

このうち、農学科は農学研究教育の中核として、100年以上の長きにわたって日本の農業技術や農政を担う人材を産・学・官に多く輩出してきましたが、学問の専門分化に伴い、昭和39年までに農業経済学科(現在の農業・資源経済学専修)、農業工学科(現在の生物・環境工学専修)および農業生物学科(現在の応用生物学専修および緑地環境学専修)の3学科に分かれました。

専修の概要

当専修は作物の栽培や改良、作物の病害虫の制御、牧草地の生態管理といった農業の中心を担う学科として農学部のバックボーンをなしてきました。卒業生の多くは農林水産省や自治体で農政や農業技術研究を牽引してきたほか、農業資材関連企業(種子、農薬など)、流通・加工関連企業などで活躍してきました。

大学や国際研究機関で研究教育にかかわっている卒業生も多いうえに、最近ではシンクタンクやコンサルタント会社への就職も増えつつあります。

研究領域

私たちは生物と生態系の仕組みを解明し、新たな時代に求められる農業生物資源と生産システムの創造を目指しています。

カリキュラム

農業生物学専修のカリキュラムの特徴は豊富な実験・実習の機会があることです。幅広い分野の講義・実験と年間を通じたフィールドでの実習をバランスよく用意しています。

卒業後の進路

専修の卒業生の多くが大学院に進学し、修士課程を経て就職をしています。就職先は官公庁や情報通信、農業系、食品系の企業など多岐にわたります。

さまざまなアプローチで世界の食糧生産と地球環境を支える研究を行っています

作物学研究室

同化産物の代謝を改変して安定的かつ持続的な作物生産をめざす

栽培学研究室

量的形質遺伝子座 (QTL) を通じて作物栽培の在り方を読み解く

園芸学研究室

園芸作物の複雑な多様性と環境応答を理解する

育種学研究室

ゲノムから明らかにするイネの成長過程と形作り

植物分子

遺伝学研究室

植物3ゲノムの解析と改変を通じて潜在能力の開花に寄与する

植物病理学

研究室

植物病のメカニズムを解明し、グローバルな耐性戦略を構築する

生物測定学

研究室

持続可能な農業のための最適解をデータ科学の観点から導く

昆虫遺伝

研究室

チョウ目昆虫ミステリーを遺伝子レベルで解き明かす!

応用昆虫学

研究室

昆虫の不思議を探求し、持続的社会を支える新技術に挑戦する

生産生態学

協力講座

(附属生態調和農学機構)

次世代農業への挑戦!

~食と農の持続性を求めて~

アジア生物資源学協力講座

持続可能な作物生産に向けた地域資源評価とゲノミクス

植物医科学

寄付講座

日本初の「植物病院」で作物・環境の医療に取り組む

お問い合わせ

✉ 進学に関するお問い合わせ(<at>を@に変えてご連絡ください)

学部(農業生物学専修):shingaku<at>ab.a.u-tokyo.ac.jp

大学院(生産・環境生物学専攻):aeb-chief<at>ab.a.u-tokyo.ac.jp

その他の事項に関するお問い合わせ:head<at>ab.a.u-tokyo.ac.jp

プライベートポリシー

当サイトではウェブサイトの品質改善の目的で、Google Analyticsによる匿名化されたデータ収集を行っており、その際にCookieを使用しています。Google Analyticsによって収集されるデータの詳細やデータ収集の拒否方法については「ユーザーがGoogleパートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogleによるデータ使用」のページ(https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja)をご覧ください。